Pr Dany Daniel BEKALE

Maître de Conférences (CAMES) en Sociologie de l’éducation

Enseignant-chercheur à l’UOB

Membre de la Milice de l’Immaculée (MI)

Membre du Mouvement des Catholiques Républicains (MCR)

Membre de la Commission Archidiocésaine pour le Synode sur la Synodalité

Introduction

Excellence Monseigneur l’Archevêque, chers prêtres, religieux, religieuses, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs dans le Christ, après les brillantes interventions de l’abbé Pamphile et de la sœur Marie Sidonie, l’honneur m’échoit, en ma qualité de sociologue de vous proposer dans le cadre de cette session de rentrée pastorale, une des possibles lectures sociologiques que l’on peut faire du thème de cette année tiré de l’Evangile de Matthieu au chapitre 5, les versets 13-16 : « Vous êtes le sel de la terre… Vous êtes la lumière du monde ». Mais avant, permettez-moi de remercier chaleureusement les autorités diocésaines qui ont bien voulu m’associer à cette rencontre. Je voudrais également adresser toutes mes félicitations au comité d’organisation et saluer chaleureusement la participation significative de l’ensemble des acteurs pastoraux de notre diocèse. Nous vivons probablement là les premiers signes qui attestent que la synodalité est bien en marche dans notre communauté diocésaine.

La tentative heuristique de « sociologiser » (vous m’accorderez le néologisme) ce passage de l’évangile, nous invite à répondre, derrière ces images poétiques, à une véritable question sociale : celle de savoir, quel est le rôle des individus et des communautés dans la construction du vivre ensemble ? En effet, pour le sociologue que je suis, la question fondamentale que pose ce passage est la suivante : Comment préserver la cohésion sociale, donner du sens à la vie en société et éclairer le devenir commun ?

Le projet de connaissance ici développé vise à démontrer que ces deux métaphores, bien qu’issues d’un texte religieux, rejoignent des problématiques centrales de la sociologie : la cohésion sociale, la transmission des valeurs, l’autorité symbolique et la critique des injustices.

Pour des besoins de cohérence et pour répondre explicitement à la commande formulée par les organisateurs, mon propos sera articulé autour de trois axes de réflexion majeurs. Dans un premier mouvement analytique, un bref état des lieux du vivre ensemble dans notre diocèse sera présenté. Celui-ci prendra appui sur les données quantitatives et qualitatives de la marche synodale (2021-2023) ainsi que sur quelques chiffres officiels issus de la direction générale des examens et concours et de l’ANINF. Dans un deuxième mouvement analytique, j’interrogerai les notions de sel et de lumière comme symboles de cohésion et de justice sociales. Le troisième mouvement analytique sera l’occasion de saisir ces deux notions comme forces de transformation.

- Radioscopie du vivre ensemble dans notre diocèse

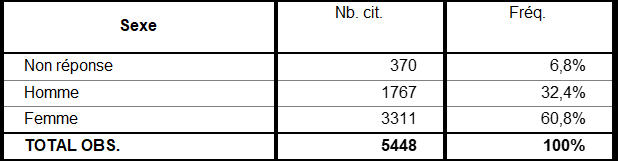

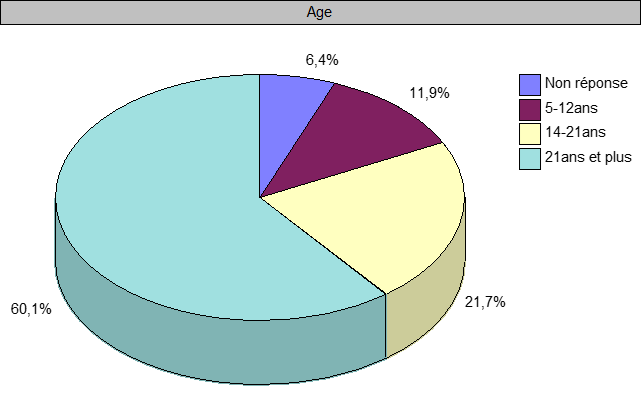

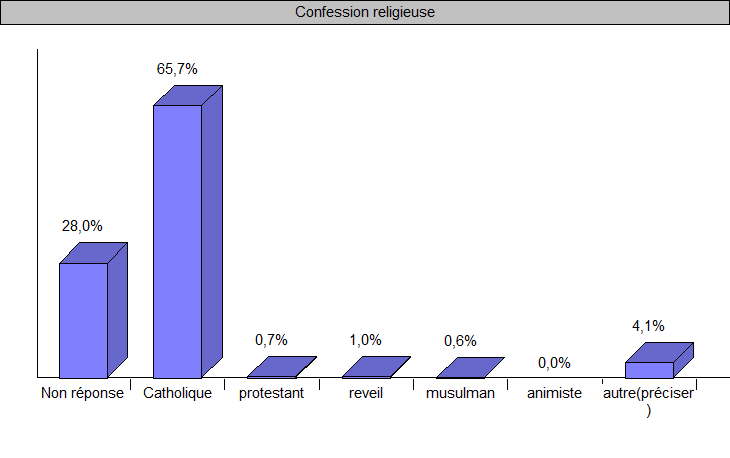

Selon les prévisions démographiques mondiales des Nations Unies (2023), 76,5% de la population gabonaise est de confession chrétienne. Parmi celle-ci, les catholiques sont majoritaires. Historiquement, le christianisme a précédé la construction de l’Etat dans notre pays. Les premiers intellectuels du pays, les pères de la nation gabonaise, sont issus des rangs des écoles chrétiennes. Pour cette raison, le Gabon d’aujourd’hui peut légitimement revendiquer ses racines chrétiennes. L’enquête synodale conduite dans notre diocèse en 2022 a permis d’interroger plus de 5.000 personnes dont 3.582 catholiques.

De cette enquête, il ressort que moins de 50% des individus interrogés affirment que la collaboration, quelle que soit la catégorie d’acteurs concernés, est bonne. Que ce soit la collaboration entre prêtres, la collaboration Evêque/prêtres, la collaboration entre laïcs ou collaboration entre religieux.ses, la tendance est la même : il y a un problème de collaboration dans les rapports que les uns entretiennent avec les autres. Quelques verbatims permettent de s’en convaincre :

Collaboration entre prêtres : « les prêtres doivent apprendre à s’aimer entre eux, et surtout à tenir compte de ce qui se faisait, lorsqu’ils arrivent nouvellement dans une paroisse. Certains donnent parfois l’impression de vouloir effacer de la mémoire collective : ce qui a été fait par leurs prédécesseurs. Les fidèles sont comme traumatisés de devoir fonctionner au gré des nouveaux curés et de se retrouver parfois au cœur de conflit entres prêtres ».

Cette réalité rappelée ici, fait écho à l’homélie du Mgr Nicodème Anani, archevêque de Lomé de regrettée mémoire, au cours d’une célébration eucharistie d’ordination presbytérale. A cette occasion, l’évêque de Lomé raconta aux futurs ordonnés une anecdote vécue avec un vieux de son village qui lui disait ceci : « Mgr, Jadis, on croyait grâce aux prêtres, aujourd’hui on croit malgré les prêtres ». A travers cette discussion anodine, l’évêque compris que l’exemplarité des clercs est nécessaire pour la conversion des peuples.

Collaboration entre religieux : « Ils se critiquent entre eux ; ils ne se mettent pas à notre disposition ».

Collaboration entre laïcs : « Nous sommes hypocrites entre nous ; Il y a énormément d’incompréhension et de jalousie ; il y a des problèmes de leadership ».

Collaboration Evêque/prêtres : « Abus d’autorité ».

Au niveau de l’investissement de l’Eglise dans les œuvres sociales (Santé et éducation notamment), l’étude révèle que moins de 50% des personnes interrogées considèrent que l’investissement de l’Eglise est à la hauteur.

Sur la santé, ils s’expriment de la manière suivante : « aucun plan pastoral n’a été envisagé de façon réelle ; ils ne s’occupent pas des orphelins ; peu de religieuses apportent leur soutien ; car à l’époque dans chaque paroisse il y avait au moins une pharmacie ou un dispensaire. Or, là même pas un comprimé. On perd cette culture ancienne qui était pourtant bonne… ».

Sur l’éducation, ils disent ceci : « l’église n’accompagne pas les élèves ; l’argent et les intérêts gaspillent l’éducation surtout chez les catholiques ; les modalités ne sont pas à la portée de tous… ».

Vu que nous sommes sur les questions d’éducation, restons-y pour signaler que cette radioscopie nous donne également l’opportunité de constater que malgré les soubresauts et les difficultés diverses, les établissements catholiques restent parmi les plus respectés de notre écosystème éducatif. En effet, les derniers résultats du baccalauréat général montrent que les pourcentages de réussite à cet examen national voisinent les 100% dans plusieurs lycées catholiques. Le lycée Calazans, pour ne pas le citer, a réalisé un score de 100% de taux réussite quand les établissements comme l’Institution Immaculée Conception ou le collège Quaben réalisent 99% de réussite. Dans la même veine, lorsqu’on regarde les meilleures mentions enregistrées, on se rend compte que les élèves des établissements catholiques font partie du quatuor de tête. Sur les 4 mentions Très Bien obtenues à la session du baccalauréat général de juin 2025, deux d’entre elles sont portées par des élèves de l’Institution Immaculée Conception. Ces performances très encourageantes ne doivent pas cependant occulter les nombreux défis structurels auxquels font face les écoles catholiques.

Aujourd’hui, l’offre éducative catholique mérite d’être améliorée en quantité et en qualité. Une enquête que j’ai menée dans le 2e arrondissement de Libreville il y a quelques années sur l’offre scolaire et la qualité éducative, m’avait permis de me rendre compte du déséquilibre quantitatif abyssal qu’il y a de nos jours entre les écoles primaires catholiques et les écoles privées laïques. Au moment de cette étude, le 2e arrondissement de Libreville comptait 5 écoles catholiques (St Joseph, Ste Marie, St Louis Grignon de Monfort, St Michel, St Jean) contre 46 écoles privées laïques. Dans cet arrondissement, seuls 21% d’élèves sont scolarisés dans des écoles catholiques ; 25% le sont dans l’enseignement public, 4% dans l’enseignement islamique et 50% dans les écoles privées laïques. Ces chiffres montrent un vrai coup d’arrêt, voire un désengagement progressif de l’Etat et de l’église catholique au profit des promoteurs privés dont l’offre proposée n’est pas toujours de qualité. Toute chose qui concourt à développer deux phénomènes semblables : les écoles privées pour les pauvres et les écoles ghettos. La même réalité peut être observée au niveau de l’offre de soins qui est restée globalement à un stade embryonnaire avec des ilots parsemés par endroit.

Cette radioscopie non exhaustive permet de relever quelques défis sociaux majeurs du vivre ensemble dans le diocèse et partant dans toute la société.

- Sel et Lumière : symboles de cohésion et de direction collective

Le sel et la lumière deviennent des images du rôle social de certains individus ou groupes : conserver les valeurs communes, donner une orientation collective, mais aussi dénoncer les injustices.

- Le sel : symbole de cohésion et de continuité

Le sel conserve. De la même manière, une société a besoin de forces qui préservent ses valeurs fondamentales. Émile Durkheim nous rappelle que « la société ne peut vivre que si entre ses membres existe un consensus » (De la division du travail social, 1893). C’est ce consensus que le sel figure symboliquement. Être « sel », c’est donc maintenir vivantes ces représentations partagées qui évitent la dislocation et l’anomie.

En Afrique et notamment au Gabon, le sel de la société se retrouve dans la solidarité familiale, dans le respect des aînés, dans la mémoire des traditions. C’est ce qui empêche la corrosion du lien social par l’individualisme et par la corruption. En effet, les sociétés d’aujourd’hui, sous l’influence de la mondialisation (diffusion rapide des nouvelles idéologies) et d’une certaine définition de la modernité, voient souvent un affaiblissement des repères traditionnels (familiaux, religieux, culturels).

Dans ce contexte, les chrétiens sont appelés à relever le défi d’une foi visible qui redonne du sens et des repères : ils doivent témoigner de valeurs fortes telles que l’honnêteté, la fidélité, le respect de la vie, etc., pour combattre l’affadissement moral de la société. En d’autres termes, être sel dans une culture tentée par le « chacun pour soi », c’est redonner le goût de Dieu et des valeurs évangéliques dans la vie publique.

- La lumière : donner une direction collective

La lumière éclaire et oriente. Max Weber, dans Économie et société (1922), explique que l’autorité charismatique repose sur « la croyance en la valeur extraordinaire d’une personne et en ses qualités exemplaires » (Weber, 1922 : 140).

Ainsi, être « lumière du monde », c’est assumer une autorité morale et intellectuelle capable de guider les choix collectifs. Les leaders religieux, les enseignants, les chercheurs, les artistes engagés ou encore les leaders associatifs doivent remplir cette fonction en rendant visible ce qui est caché et en donnant un cap dans un contexte souvent obscurci par l’incertitude et les crises multiformes (crise des valeurs, crise économique, crise sociale, etc.). Ils aident la société à voir plus clair, à discerner, à prendre des décisions.

- Sel et lumière comme forces de transformation

Être sel et lumière n’est pas seulement conserver ou guider. C’est aussi résister et dénoncer. Alain Touraine nous rappelle que les mouvements sociaux ne se contentent pas de reproduire l’ordre établi, ils en proposent une critique et une transformation (Critique de la modernité, 1992).

Malgré les progrès, nos sociétés connaissent encore de graves injustices. Au niveau mondial comme en Afrique et singulièrement au Gabon, pour une population à plus de 70% de confession chrétienne, on déplore encore la corruption, la pauvreté endémique de certaines populations (30% de la population gabonaise est déclarée pauvre, RGPL :2013), le chômage des jeunes (plus de 35% de jeunes diplômés selon les dernières estimations de la Banque Mondiale), la spoliation de la veuve (en rappel, dans la population des mariés, 9 femmes sur 50 sont veuves : RGPL, 2013), etc., (sommes-nous véritablement chrétiens ? Comme nous le rappelait la sœur Marie Sidonie dans son intervention d’hier).

Car, dans de tels contextes d’ombre, il est indispensable que des voix prophétiques s’élèvent pour la justice. Et, qui mieux que les disciples du Christ – porteurs de l’Évangile de la justice et de la paix – pour jouer ce rôle ? Être lumière du monde aujourd’hui signifie donc dévoiler les injustices cachées et éclairer les consciences sur le respect des droits humains, la nécessité de la paix et du pardon, la transparence et l’équité.

Être sel, c’est empêcher la société de se corrompre, de se décomposer. Achille Mbembe nous montre, à propos des sociétés africaines, que cette résistance culturelle est vitale face aux logiques de domination occidentale et de mondialisation (De la postcolonie, 2000). Le sel, ici, symbolise cette résistance culturelle et identitaire.

Aujourd’hui, la jeunesse gabonaise (15-35 ans), estimée à plus de 60% de la population (RGPL, 2013), est confrontée à des défis spécifiques : attrait de modèles de réussite matérialiste, influence grandissante des réseaux sociaux, parfois perte d’estime de soi ou tentation de l’émigration faute de perspectives. Beaucoup de jeunes, trop de jeunes cherchent un sens à leur vie. Dans le même temps, on observe un engouement pour de nouveaux mouvements religieux ou ésotériques qui promettent succès et prospérité faciles.

Dans ce contexte, l’appel du Christ à être sel et lumière prend un relief tout particulier pour les jeunes chrétiens : il s’agit pour eux de faire la différence parmi leurs pairs, en vivant selon l’Évangile. Cela veut dire par exemple promouvoir l’intégrité au milieu d’une culture de la tricherie, garder l’espérance et l’enthousiasme là où d’autres succombent au désespoir (cf. l’excellent florilège onirique « Chronique d’un pèlerin d’espérance » de l’abbé Virgile B), et utiliser intelligemment les outils modernes (Internet, médias) pour diffuser la lumière de la vérité et non les ténèbres des fake news ou de la haine.

Les jeunes chrétiens sont invités à ne pas avoir honte de leur foi, mais au contraire à la rayonner avec créativité – par la musique, l’art, l’engagement caritatif ou citoyen. Nous avons plus que jamais besoin d’un « dynamisme missionnaire » qui apporte sel et lumière au monde, disait le pape François, regrettant que trop de laïcs – notamment des jeunes – hésitent à s’engager par crainte de perdre du confort ou du temps libre. Il s’agit de renverser cette tendance, de retrouver l’ardeur et la fierté d’être disciples-missionnaires, afin de transformer la culture du découragement, du désespoir en culture d’espérance et de charité.

Conclusion : Doctrine Sociale de l’Eglise (DSE) comme boussole pour être sel et lumière dans la société

Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs,

Être « sel de la terre et lumière du monde », ce n’est pas un simple slogan biblique pour orner les salles paroissiales, ce n’est pas seulement une invitation spirituelle. C’est aussi une mission sociale : préserver les valeurs qui nous unissent, éclairer les chemins de l’avenir, dénoncer les injustices et proposer des alternatives.

En cela, les principes de la doctrine sociale de l’église sont comme des « phares » qui orientent l’engagement du chrétien dans la société. En rappel, il y a généralement 4 principes essentiels (dignité humaine, bien commun, solidarité, subsidiarité) auxquels on rajoute deux autres (destination universelle des biens et option préférentielle pour les pauvres). Nous voulons insister ce soir sur le principe du Bien Commun.

Il s’agit de rechercher ce qui profite à l’ensemble de la communauté plutôt que les seuls intérêts particuliers. Le bien commun est défini comme « l’ensemble des conditions sociales qui permettent à tous les membres de la société d’atteindre leur épanouissement plus pleinement et plus aisément ». Aujourd’hui, ce principe est mis à mal par l’individualisme et l’égoïsme ambiants, comme nous l’avons vu. Être sel de la terre, pour un chrétien, c’est donner du goût au vivre-ensemble en s’engageant pour le bien de tous. Cela peut signifier, par exemple, participer à des projets communautaires, œuvrer à l’amélioration des écoles, de la santé publique, ou protéger l’environnement pour les générations futures. C’est un domaine où l’action des laïcs est cruciale : « Les fidèles laïcs […] sont appelés à témoigner de leur foi dans la cité – à être sel de la terre et lumière du monde (cf. Mt 5,13-16) – et à le faire de façon toujours nouvelle », écrit le pape François. Dans la pratique, servir le bien commun implique aussi le courage de s’engager en politique ou dans la société civile avec intégrité. Pour le pape François, « la politique est la forme la plus haute de la charité ».

Être lumière, ici, c’est éclairer la conscience nationale sur les valeurs de vérité, de justice, d’honnêteté – conditions pour une société où chacun puisse vivre dignement. C’est ce travail que le MCR (Mouvement des Catholiques Républicains) tente de réaliser depuis 2017 avec des fortunes diverses et surtout avec un zèle encore timide qui mérite sans aucun doute d’être intensifié en cette 5e République qui s’ouvre bon gré mal gré entachée des atavismes de l’ancienne République. Car, comme l’affirme le Compendium de la DSE, l’indifférence au bien commun mène au chaos : « lorsque le sens de l’existence ne passe plus par le lien à autrui, la perception même de l’intérêt général est brouillée […] chacun réclame l’intervention de l’État pour ses problèmes particuliers ». Le chrétien, lui, doit montrer qu’il recherche d’abord le règne de Dieu et sa justice, convaincu que le vrai bonheur de chacun passe par le bonheur de tous.

Ainsi, pour finir je voudrais vous laisser avec quelques questions de réflexion : quel rôle jouons-nous dans la société gabonaise, dans notre diocèse ? Préservons-nous les valeurs qui unissent ? Sommes-nous encore le sel qui empêche la corruption, et la lumière qui éclaire l’avenir de notre société ?

En espérant avoir éclairé utilement quelques pans de cette thématique essentielle, qui se trouve être la devise du MCR, je vous remercie de votre aimable attention.